Se questo è un uomo, abbiamo tutti fallito

Celebriamo la Giornata della memoria invitandovi alla lettura del romanzo-testimonianza di Primo Levi “Se questo è un uomo”, un libro utile a riflettere su una lezione che non abbiamo mai davvero imparato.

“Come questa nostra fame non è la sensazione di chi ha saltato un pasto, così il nostro modo di aver freddo esigerebbe un nome particolare. Noi diciamo ‘fame’, diciamo ‘stanchezza’, ‘paura’, e ‘dolore’, diciamo ‘inverno’, e sono altre cose. Sono parole libere, create e usate da uomini liberi che vivevano, godendo e soffrendo, nelle loro case. Se i Lager fossero durati più a lungo, un nuovo aspro linguaggio sarebbe nato; e di questo si sente il bisogno per spiegare cosa è faticare l’intera giornata nel vento, sotto zero, con solo indosso camicia, mutande, giacca e braghe di tela, e in corpo debolezza e fame e consapevolezza della fine che viene”.

Così scriveva Primo Levi, partigiano ebreo catturato dai fascisti il 13 dicembre 1943 e portato prima nel campo di internamento di Fossoli e poi ad Auschwitz, l’inferno di cui racconta nel suo romanzo-testimonianza “Se questo è un uomo”. Un inferno di cui Levi può scrivere quasi per caso, miracolato da una scarlattina che lo costringe al ricovero proprio nei giorni dello “sterminio finale”, quando i tedeschi, ormai accerchiati dalle truppe russe, sgomberano il campo da tutti prigionieri, lasciando ad Auschwitz solo i malati perché impossibilitati nel seguirli. Tutti quelli che lo fanno non sanno che si stanno mettendo in cammino verso la morte. Ma ancora una volta il linguaggio non viene incontro alle intenzioni. Perché se ‘morte’ è la parola che usiamo per chi smette di vivere, allora non si addice alla mera fine biologica di corpi già ridotti a mucchietti d’ossa sgretolate, tutti uguali nella loro inconsistenza, privati di ogni slancio vitale, spogliati tanto dell’identità costruita sui giorni che furono quanto delle aspettative da lasciar fiorire in quelli che verranno.

Così scriveva Primo Levi, partigiano ebreo catturato dai fascisti il 13 dicembre 1943 e portato prima nel campo di internamento di Fossoli e poi ad Auschwitz, l’inferno di cui racconta nel suo romanzo-testimonianza “Se questo è un uomo”. Un inferno di cui Levi può scrivere quasi per caso, miracolato da una scarlattina che lo costringe al ricovero proprio nei giorni dello “sterminio finale”, quando i tedeschi, ormai accerchiati dalle truppe russe, sgomberano il campo da tutti prigionieri, lasciando ad Auschwitz solo i malati perché impossibilitati nel seguirli. Tutti quelli che lo fanno non sanno che si stanno mettendo in cammino verso la morte. Ma ancora una volta il linguaggio non viene incontro alle intenzioni. Perché se ‘morte’ è la parola che usiamo per chi smette di vivere, allora non si addice alla mera fine biologica di corpi già ridotti a mucchietti d’ossa sgretolate, tutti uguali nella loro inconsistenza, privati di ogni slancio vitale, spogliati tanto dell’identità costruita sui giorni che furono quanto delle aspettative da lasciar fiorire in quelli che verranno.

Ad Auschwitz non si vive e non si muore. Non si esiste. Levi lo racconta bene nelle sue pagine, descrivendo nel dettaglio la vita vacua e meccanica dei deportati: si arriva in vagoni stretti, stipati come bestie gli uni sugli altri; chi muore durante la traversata viene lasciato a marcire tra i vivi, per gli altri la selezione va effettuata una volta arrivati: i più deboli a morte subito, per gli “idonei” ci sono i lavori forzati. Senza capelli, senza vestiti, senza nomi. Numeri identificativi marchiati sulla pelle e cuciti su camici. Diversi blocchi, gerarchie, ruoli, un sistema complesso a cui adeguarsi diventando animali, costretti a rubare una razione di pane per non morire di stenti. Ma ogni giorno è solo un giorno in più. “Sapete come si dice «mai» nel gergo del campo? «Morgen früh», domani mattina.”

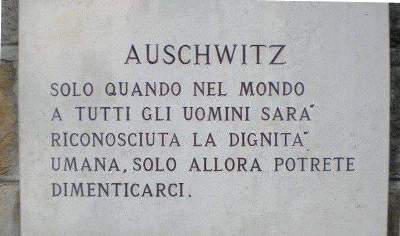

Per l’assurdità di quanto si legge nelle pagine di Levi, “Se questo è un uomo” non ha nulla da invidiare a un romanzo fantascientifico, a un racconto distopico, al frutto della più fervida e malata fantasia umana. Con una differenza: i segni lasciati dalle unghie sulle pareti delle camere a gas di Auschwitz sono ancora lì a ricordarci che nulla è stato inventato; fanno da testimoni come durante un processo, silenziose e rassegnate davanti al giudice che assolve l’imputato. Perché Auschwitz alla fine ha vinto. Noi quel male non l’abbiamo davvero condannato. Hanno vinto Buchenwald, Chelmno, Dachau e tutti gli altri campi di concentramento, di lavoro e di sterminio sorti durante la seconda guerra mondiale. Fascisti e nazisti sono stati assolti dalla storia. Noi stessi continuiamo a dichiararli innocenti ogni volta che tolleriamo la negazione di un diritto sulla base delle origini, dell’orientamento sessuale, delle convinzioni religiose o politiche di un essere umano.

un romanzo fantascientifico, a un racconto distopico, al frutto della più fervida e malata fantasia umana. Con una differenza: i segni lasciati dalle unghie sulle pareti delle camere a gas di Auschwitz sono ancora lì a ricordarci che nulla è stato inventato; fanno da testimoni come durante un processo, silenziose e rassegnate davanti al giudice che assolve l’imputato. Perché Auschwitz alla fine ha vinto. Noi quel male non l’abbiamo davvero condannato. Hanno vinto Buchenwald, Chelmno, Dachau e tutti gli altri campi di concentramento, di lavoro e di sterminio sorti durante la seconda guerra mondiale. Fascisti e nazisti sono stati assolti dalla storia. Noi stessi continuiamo a dichiararli innocenti ogni volta che tolleriamo la negazione di un diritto sulla base delle origini, dell’orientamento sessuale, delle convinzioni religiose o politiche di un essere umano.

Siccome sono passati ottant’anni e ancora succede ogni giorno, “Se questo è un uomo” è il libro che dovremmo tenere tutti sul comodino, come monito eterno, lì a ricordarci che abbiamo fallito.

Un incastro di contraddizioni croniche, a partire dal fatto che potrei scrivere di qualunque cosa ma che vado in crisi se si tratta di parlare di me. 30 anni, copywriter, giornalista e marketing manager. Laureata in lingue perché affascinata da tutto quello che non somiglia al posto in cui vivo. Sarà perché vivo in un paese piccolo, dove per i sogni a volte sembra non esserci spazio, allora ogni tanto vorrei infilarli in valigia e portarli con me all’estero. Viaggi brevi però, perché credo anche nelle radici, continua a leggere